The Narratives of Black Hair explore différents récits, historiques et actuels, sur les cheveux des hommes et femmes noirs à travers les œuvres de Nakeya Brown, Shani Crowe, Marius Dansou, Meschac Gaba, Romuald Hazoumè, Taiye Idahor, Favour Jonathan, Murielle Kabile, Alassane Koné, Althea Murphy-Price, J.D ‘Okhai Ojeikere, Anya Paintsil, Ngozi Ajah Schommers et Ana Silva, mettant en lumière l’héritage culturel et la spiritualité qui y sont associés.

Les études sur les coiffures portées par les noirs et l’analyse de leurs diversités remontent souvent à la période précoloniale. À cette époque les coiffures pouvaient être un moyen de distinguer l'âge, la religion, le rang, le statut marital, voire l’appartenance familiale d'une personne. Les différentes textures des cheveux ont naturellement influencé la pratique des soins et le tressage est devenu une pratique culturelle et un vecteur de lien et de communauté. Bien que de nombreux récits socio-historiques se soient concentrés sur les femmes, il existe aussi des preuves de l'existence de coiffures bien définies chez les hommes à l’instar des tresses portées par les Wolofs qui partaient à la guerre. Les cheveux étaient alors considérés comme une forme de protection et un moyen de rester en contact avec les ancêtres. La traite atlantique est un tournant tragique qui a également marqué l'histoire des cheveux des Noirs. Les Africains réduits en esclavage étaient rasés de force et privés ainsi de leur identité, de leur dignité et de leurs liens spirituels participant à l'effacement de leur héritage culturel voulu par les oppresseurs.

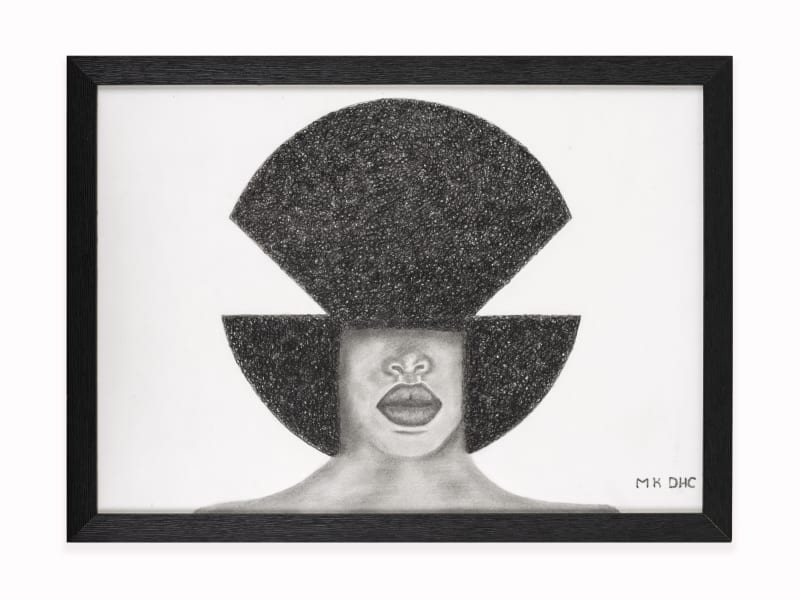

Alors que les coiffures peuvent être une forme de communication non verbale, la politisation des cheveux des Noirs a donné lieu à divers mouvements et réflexions politiques. Dans les années 1960, « Black is Beautiful » est le premier mouvement en faveur des cheveux naturels à voir le jour. Il visait à mettre en valeur la peau, les traits du visage et les cheveux des hommes et femmes noirs. Porter la coupe Afro était une première étape pour dire "je suis noir et je suis fier".

Au début des années 2000, l'émergence du mouvement Nappy –qui signifie « crépu » mais qui a été détourné en contraction de « Natural and Happy »– également connu sous le nom de « Natural Hair Movement » en anglais, a mis en lumière diverses perceptions des cheveux des Noirs, révélant ainsi leur acceptation ou leur rejet tant dans les sphères publiques que privées. Nappy a également développé l’activité commerciale avec la prolifération des produits capillaires naturels. De nombreux créateurs de contenu partageant quotidiennement des conseils sur les soins et le style des cheveux naturels ont joué un rôle essentiel dans la redéfinition des normes et des perceptions. En plaçant les Noirs et leurs cheveux au centre de l’attention, en soulignant la diversité stylistique des coiffures et en proposant une nouvelle lecture de leur représentation, le mouvement Nappy a un impact culturel majeur, permettant à un nombre croissant de femmes noires de porter naturellement leurs cheveux non seulement comme une expression de la fierté noire, mais aussi comme une extension de leur personnalité.

Pendant longtemps, il a été activement inculqué que se lisser les cheveux était nécessaire pour progresser dans la hiérarchie sociale, en particulier dans les domaines des affaires et de la politique. Les médias et la société dans son ensemble glorifient les femmes noires aux longs cheveux lisses ou ondulés alors que les cheveux portés courts et crépus sont déconsidérés. Les cheveux lisses sont souvent perçus comme l'ultime norme de beauté, s’opposant à l'expression naturelle des cheveux des femmes et hommes noirs.

Récemment, Michelle Obama expliquait qu’elle avait tenu à se faire lisser les cheveux pendant toute la durée du mandat présidentiel de son mari. Elle estimait que le peuple américain « venait juste de s’habituer » à avoir une première famille noire à la Maison Blanche et qu’il n’était « pas encore prêt » à l’accepter avec ses cheveux naturels. J’ai personnellement dû affronter cette pression sociale visant à se conformer aux normes de beauté occidentales. Durant mes études en Afrique du Sud, il m’était interdit de porter des cheveux naturels ou des mèches. Ma mère utilisait des produits chimiques pour lisser mes cheveux et les discipliner pour qu’ils soient plus "présentables" selon les normes de mon école.

Ces discriminations persistent. En 2020, un magasin sud-africain a diffusé une publicité raciste décrivant, photographies à l’appui, les cheveux crépus comme ternes, secs et abîmés, en opposition aux cheveux de femmes blanches, qualifiés de délicats, de normaux et lisses. En 2023, au Texas, un lycéen noir a été renvoyé de son établissement pour avoir porté des mèches torsadées sous prétexte que "ses dreadlocks tombant sous ses sourcils et ses lobes d'oreille sont une violation du code vestimentaire du district". Ces propos dirigés contre certaines coiffures révèlent une tendance à considérer les cheveux des hommes et des femmes noirs comme négligés et devant être disciplinés.

Accepter l'altérité et changer les mentalités est un processus long qui nécessitera également des réformes législatives. Certaines initiatives gouvernementales tentent de mettre fin à la discrimination basée sur la coiffure et les cheveux. En 2022, le CROWN Act (CROWN est l’acronyme de « Creating a Respectful and Open World For Natural Hair ») a été adopté par certains états Américains. En France une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire est actuellement en lecture au Sénat.